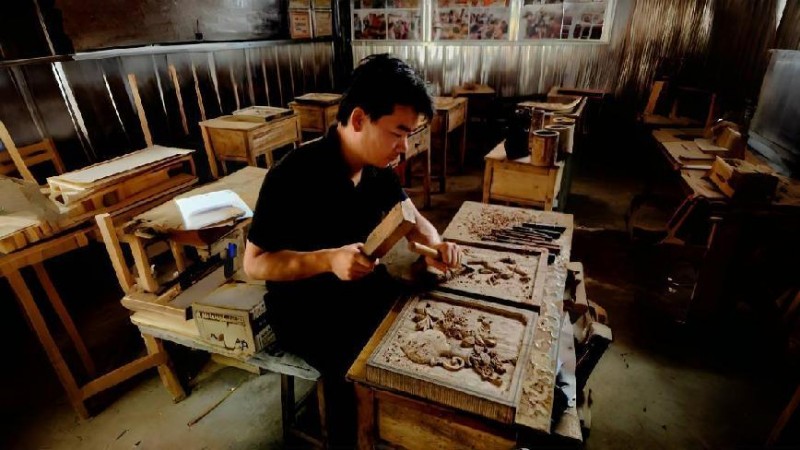

匠心傳承,古韻新生——記木雕名家龍巍的藝術人生

在湘江之畔的祁東,一塊塊沉睡了數百年的紫檀、黃花梨,經過一雙巧手,被賦予了新的生命——或化作商周鼎彝,或凝成瑞獸騰龍,古韻悠然,卻又新意撲面。這雙巧手的主人,便是“子辰”品牌創始人、國家高級木雕工(一級高級技師)、湖南省工藝美術大師龍巍。

“木雕于我,是手藝,更是文脈;是雕刻,更是對話。”面對來訪的記者,龍巍用一句平實的話語,概括了自己與木雕結緣二十年的初心。

1988年4月,龍巍出生在祁東縣一個普通農家。祁東自唐以來便盛行“雕花”,屋檐欄柱、窗欞牙床,無處不見刀下春秋。幼時的龍巍常跟在木工父親身后,看刨花翻卷、木屑飛揚,便萌生了“以刀為筆”的夢想。龍巍先后拜入雕刻名家嚴平石、肖韶山門下,從磨刀、鑿胚、修光做起,開啟了漫長的學藝之路。

祁東木雕講究“精、細、奇、巧”,尤以傳統瑞獸最見功力。龍巍在系統掌握淺浮雕、深浮雕、透雕、圓雕等多種技法后,并未止步于“像”,而是思考如何“化”。2010年后,他在仿古青銅器型上大膽創新,提出“青銅化木”理念:以木為胎,以刀代范,將商周鼎彝的雄渾、青銅紋飾的詭譎,融入溫潤木質,讓“冰冷厚重”與“溫潤靈動”在同一作品中相遇。

“紫檀夢回商周”“紫檀螭虎三足樽”“海南黃花梨云起龍驤香薰”……一件件脫胎于青銅、卻飽含木韻的作品相繼問世,在全國各大展評中屢獲殊榮。2020年,作品《紫檀夢回商周》摘得第五十五屆“金鳳凰”中國工藝美術產品設計大賽金獎;2022年,他更在第六屆“醉根杯”全國工藝美術職業技能競賽中斬獲“工藝美術行業技術能手”稱號。至此,“湘作”木雕的版圖里,祁東龍巍成為繞不開的名字。

“青銅不語,木紋有情。”龍巍坦言,自己最初被青銅器吸引,是在湖南省博物館的一次觀展。“那些獸面紋、夔龍紋,線條峻利、張力十足,但它們躺在展柜里,離我太遠。我想讓它們‘活’起來,走進當下生活。”

回到工作室,他翻閱《商周青銅器紋飾》《東周青銅器動物紋樣研究》等大量學術資料,對照實物殘片反復寫生,先用泥塑打稿,再以紫檀、黃花梨為材,嘗試“一比一”復刻。然而,原樣照搬只得其形,難得其神。于是,他大膽調整比例:鼎腹略收,更顯挺拔;獸耳外撇,多一分靈動;鼎足稍高,賦予升騰之勢。為了讓木紋與紋飾融合,他首創“順紋入刀、逆勢剔地”技法:順著木材纖維走向雕刻主紋,保證線條流暢;在剔地時逆勢推刀,使底紋產生自然毛碴,形成“古銹”質感。

2018年,作品《紫檀饕餮獸耳瓶》問世。整器高38厘米,以整料印度小葉紫檀雕成,瓶口外撇、束頸豐肩,腹部一周浮雕饕餮紋,地子隱起云雷。肉眼可見之處,刀口干凈爽利;放大鏡下,細若游絲的副線又連綿不斷。該作品被香港東方藝術博物館仁天藝術館以一級藏品永久收藏。館長撰文評述:“龍巍用木質溫度,重新點燃了青銅器的生命,讓三千年前的禮器精神,在當代得以棲居。”

在龍巍看來,刀法就是木雕的“筆墨”。“運刀如運筆,轉折頓挫皆有情。”他現場為記者演示:平刀削底,圓刀取勢,斜刀出峰,三角刀點睛。刀起刀落,紫檀屑如墨點飛濺,不足十分鐘,一只瑞獸雛形已躍然眼前。

“真正的高手,下刀前已在心里完成作品。”龍巍笑稱,自己最大樂趣是“讀木”:拿到一塊原木,先觀其形,再聞其香,閉目摩挲紋理,腦中便浮現最合宜的題材。海南黃花梨天然瘤疤,化作饕餮怒目;印度小葉紫檀金星點點,幻為龍鱗閃爍。因材施藝,順勢而為,既最大限度保留自然之美,又賦予人文之魂。

工作室一角,擺放著數十把自制修光刀。刀柄因常年握持,溫潤如玉。“刀是手的延伸,更是心的延伸。”龍巍說。為了精準控刀,他數十年來堅持書法、繪畫練習,以腕力、指力、眼力配合,確保“下刀如有神”。

祁東木雕歷史悠久,卻也曾面臨“老師傅老去、年輕人不愿學”的困境。作為非遺傳承人,龍巍深知“活下來”比“火起來”更重要。

面對“大師”光環,龍巍常懷敬畏。他婉拒了多家資本拋來的橄欖枝,堅持小而精路線,“木頭不會說謊,一刀偷懶,它就用裂紋報復你”龍巍如是說。

采訪結束,暮色漸沉。工作室里燈火通明,龍巍又俯身于案,刀尖輕觸古木,發出細碎的“沙沙”聲。那聲音,仿佛遠古青銅的鏗鏘回響,又似今日祁東的澎湃心脈,在時空交匯處,熠熠生輝。

責任編輯:網絡

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件